1. 米国株に今、何が起きているのか?

2025年春、米国株式市場が揺れています。主要指数であるS&P500は年初からじわじわと下落し、テック株を中心に大きく値を崩す場面も見られました。年明けからのわずか数ヶ月間で、市場の雰囲気は「過熱感」から一転、「警戒感」へと様変わりしています。

多くの投資家がこの変化に戸惑っていることでしょう。「年末にはあれほど好調だったのに、なぜ急に下がっているのか?」「この調整は一時的なのか、それとも本格的な下落の始まりなのか?」—— こうした疑問を持つのは、ごく自然なことです。

しかし、目先のニュースや感情的な値動きだけを追いかけても、本質的な理解にはつながりません。必要なのは、「構造的に、今なぜ市場が調整しているのか?」という視点を持つことです。

今回は、2025年現在の米国株下落の背景を、歴史的データと市場の構造に基づいて整理します。特に注目すべきは以下の2つの点です。

・3年連続の株価上昇が、いかに統計的に異常であったか

・好調すぎる雇用統計が利下げ期待を打ち砕いた影響

2. 異例の株価の好調が示唆していた“逆風”

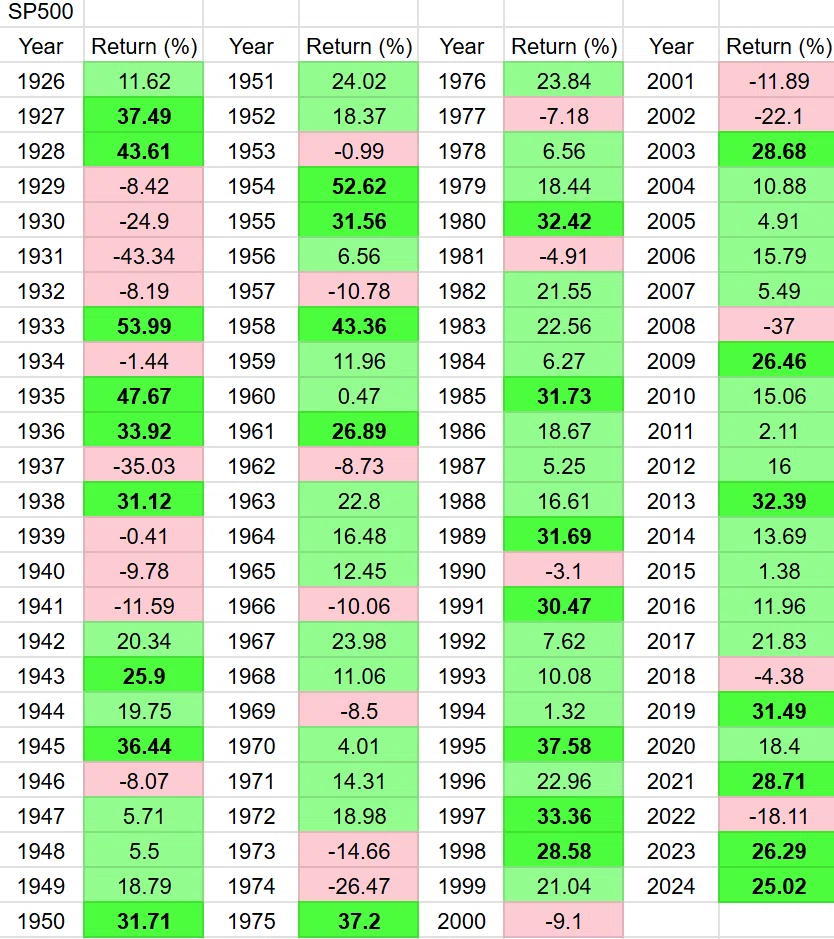

株式市場において、過去の成功が次の失敗の種になることは珍しくありません。2023年と2024年、米国株は2年連続で25%以上の上昇を記録しました。とくにS&P500は、AIブームを背景にしたテック主導の上昇によって、見事なパフォーマンスを残しました。これを見て「まだまだ上がる」と考えるのは自然な反応かもしれませんが、統計的には注意信号が点灯しています。

実は、株価が2年連続で25%以上上昇したあと、さらに3年目も上がるというケースは過去を振り返っても極めてまれなことがわかります。なので、今回のように2年連続で大きく上がったあと、3年目も上昇するには、それ相応の“異常値”が必要になるということです。

少なくとも統計的には、大きな上昇が起きづらいことが想定されていました。

2025年に入ってからの米国株は、その統計的ハードルの高さをまさに体現しているかのように、明確な調整に入りました。きっかけは、トランプ大統領の関税ではありますが、マーケットの「上がりすぎ」の反動が、ようやく訪れたともいえるでしょう。

また、2023年・2024年の上昇は、実体経済の成長に裏打ちされたというよりも、期待先行の相場でした。生成AI、メタバース、金利低下への期待。これらはどれも現実化に時間を要するテーマであり、株価だけが先走った格好になっていたのです。こうした“先食い”型のラリーの後には、冷却期間が訪れるのが自然な流れです。

今、私たちはその“冷却期間”の入口に立っているのかもしれません。

3. 好調すぎる雇用統計が利下げ期待を打ち砕いた

2025年4月、米国株市場の“冷え込み”を決定づけた要因の一つが、予想を大きく上回った雇用統計です。特に3月分として発表された2月の雇用データは、教育、レジャー、ホスピタリティなどの分野で力強い雇用の増加が見られ、「アメリカ経済は依然として非常に強い」という印象を投資家に与えました。

一見すると「景気が強いなら株も上がるのでは?」と思われがちですが、ここには中央銀行(FRB)の立場というもうひとつの軸があります。

FRBの2つの使命

FRBは、2つの使命を持っています。

① 雇用の最大化(=失業率の安定)

② 物価の安定(=インフレの抑制)

このうち雇用が強すぎる場合、FRBは「景気が過熱してインフレが再燃する」と見なし、利下げに慎重にならざるを得なくなります。

つまり、株式市場が「そろそろ利下げがあるのでは」と期待していた中で、強すぎる雇用統計はその期待を裏切る“悪材料”として受け止められたのです。

実際、金融市場では2025年初頭まで「年内に複数回の利下げがある」という見通しが織り込まれていましたが、強い雇用指標を受けて「利下げは遠のくかもしれない」という観測が一気に広がりました。

これは株式市場にとっては二重の逆風です。

・割高な株価を支えていた“金利低下の希望”が剥落

・景気の過熱→インフレ再燃→さらなる利上げリスクも残存

こうした構図は、強い経済指標=ポジティブとは限らないという、中央銀行経済下における現代マーケットの“ジレンマ”を象徴しています。

4.さいごに

マーケットは日々動きます。ニュースは目まぐるしく更新され、株価は上がったり下がったりを繰り返します。2025年春の米国株の調整も、そのひとつのサイクルに過ぎないのかもしれません。

しかし、今回の下落には単なる短期的な売り材料を超えた「構造的な意味」が存在しています。それは、統計的に異常な上昇の反動であり、中央銀行の金融政策の“制約”が生み出す必然的な逆風です。

だからこそ今、重要なのは「なぜ下がっているのか」という背景を理解することです。それを知ることで、次にどう動くべきか、どの視点でマーケットを見ていくべきかが見えてきます。

過去の異常を知ることは、未来の冷静な判断につながる。

短期のノイズではなく、構造を見極めるその視点こそが、投資家としての本当の武器につながります。