この動画の内容をまとめた資料のダウンロードはこちらからできます↓

近年、金(ゴールド)の価格は大きく上昇しています。

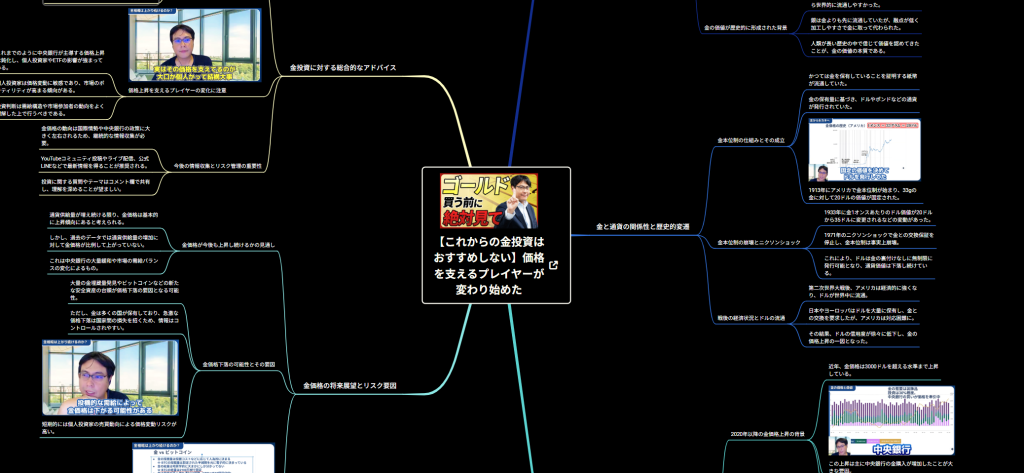

2024年以降も高値を維持する動きが目立ち、「今こそ投資すべきでは?」という声も多く聞かれます。しかし、単純に価格の上昇だけを見て飛びつくのは危険です。今回は、金の価値の本質、価格を動かす要因、そして今後の見通しについて整理します。

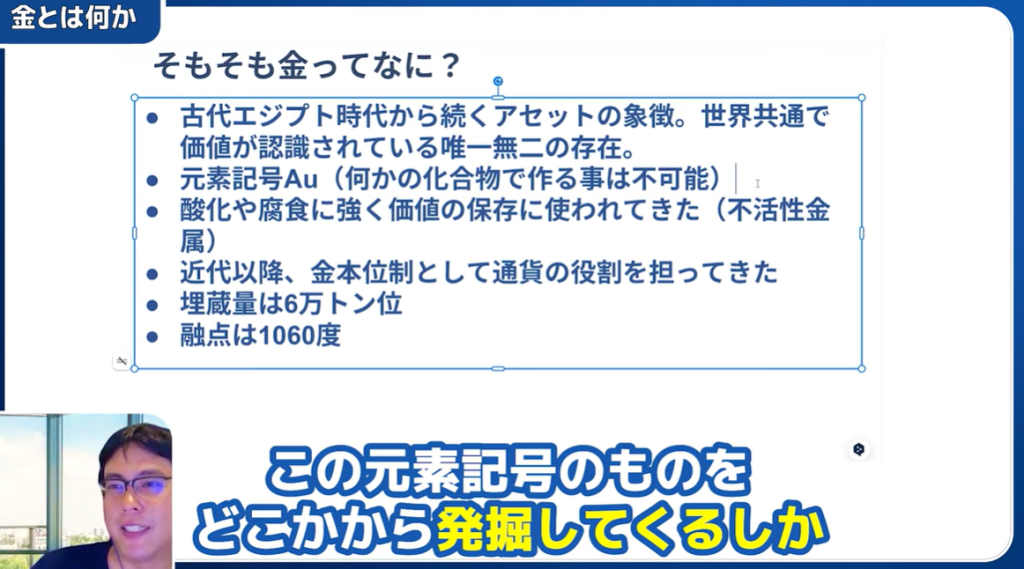

金の価値はなぜ生まれたのか

金は化学的に人工合成できない希少な元素で、唯一の入手方法は採掘です。

同じ貴金属でも、ダイヤモンドは人工的に作れるため本質的な希少性は低く、価値の多くはブランドやマーケティング戦略によって支えられています。

金が価値を持つ理由は以下の通りです。

- 人工的に作れない(埋蔵量に限界がある)

- 加工が容易(融点が約1,000℃と比較的低い)

- 流通量が多く世界中で認知されている

プラチナやパラジウムは金以上に希少で腐食にも強いですが、融点が高く加工が難しいため、歴史的には広く流通しませんでした。その結果、加工しやすく適度な希少性を持つ金が国際的な価値の基準として定着しました。

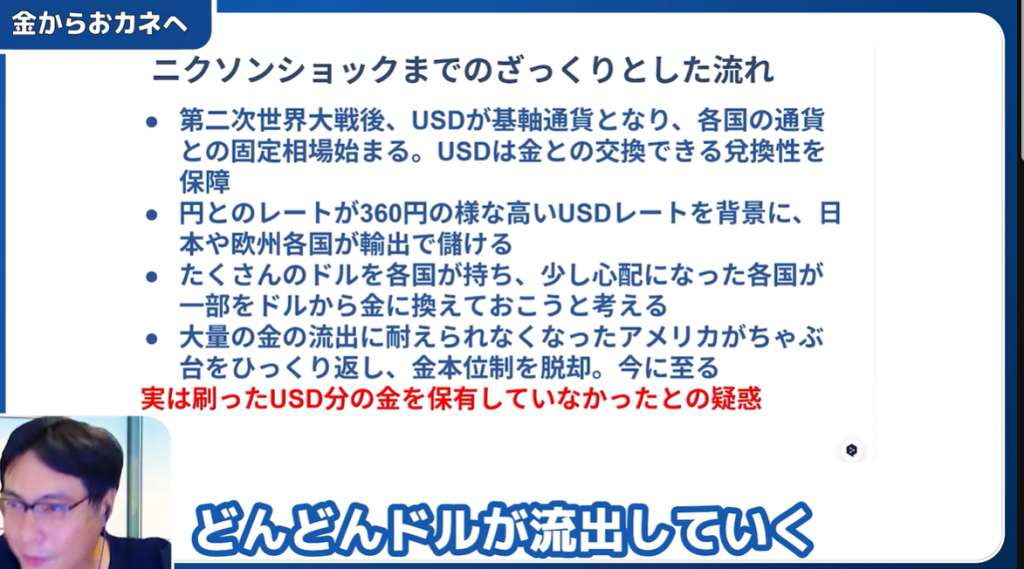

金と通貨の歴史的関係

かつては金そのものを使った取引が行われていましたが、物理的なやり取りが不便なため、金保有量を裏付けに発行される「兌換紙幣」が誕生しました。

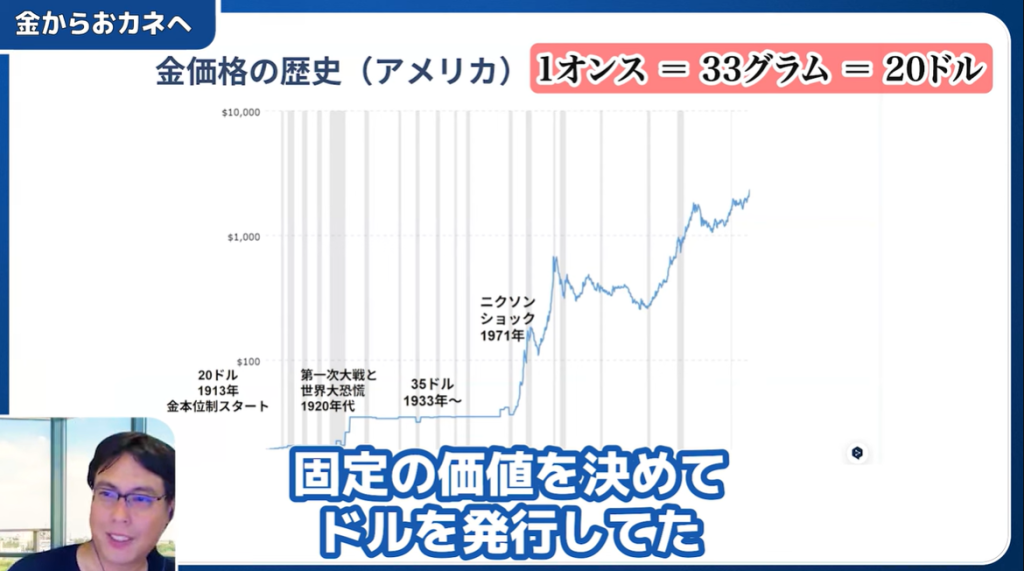

- 金本位制

例:1オンス(約33g)の金=20ドルと固定し、保有金に応じて通貨を発行。 - ニクソン・ショック(1971年)

アメリカが金とドルの交換を停止し、通貨は無制限に発行可能な「管理通貨制度」に移行。

この時点から、金価格の上昇は「金の価値が上がった」というより、「通貨価値の下落」が主因となります。

金価格と貨幣供給量の関係

理論的には、貨幣供給量が増えれば金価格も比例して上がるはずです。

しかし現実は異なります。

近年の量的緩和による極端な通貨供給の拡大にもかかわらず、金価格は必ずしも同じ割合で上昇していません。市場が「じゃぶじゃぶの状態」に慣れた結果、インフレ感応度が低下しているのです。

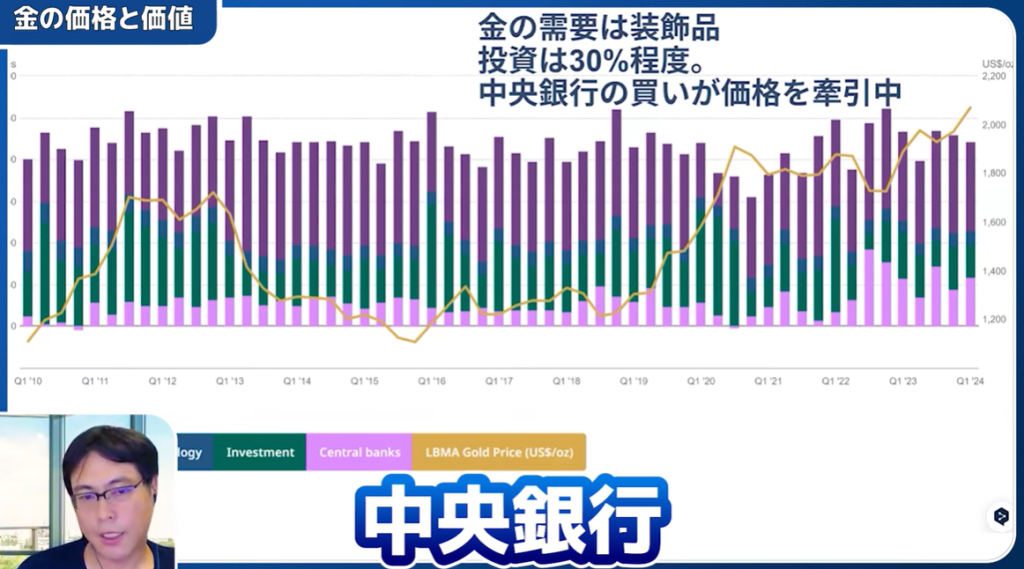

最近の価格上昇を支える要因

直近の金価格上昇の背景には、中国をはじめとする中央銀行の大量購入があります。

- 中国:米国債を売却し、代わりに金を積極的に購入

- ロシアや非欧米諸国:制裁や政治リスク回避のため金保有を増加

この「大口需要」が価格を押し上げてきましたが、最近では中央銀行の買いがやや落ち着き、代わりにETFを通じた一般投資家の参入が増えています。

個人投資家主導の相場は変動が激しく、価格下落リスクも高まります。

今後の見通しと注意点

- 長期保有の資産防衛目的としての金保有は有効

- ただし短期的には、大口需要が減少すれば価格は停滞・下落の可能性あり

- 金価格が大幅に下がるケースはまれ(世界中の国家が損をするため)だが、ETFなど市場商品は需給で変動しやすい

- ビットコインなどの代替資産が注目される可能性もあるが、現状では金の地位は揺らいでいない

金の価値は「物質としての希少性」だけでなく、「歴史的な流通と認知」によって支えられています。

直近の上昇は中央銀行の需要が背景にあり、今は個人投資家が主導する局面に移行中。このため、短期売買での利益狙いは慎重に判断すべきです。

長期での価値保存やインフレヘッジとして金を持つことは意味がありますが、「今の勢いが続く」とは考えない方が賢明だと思われます。