市場の暴落というと、ニュースで取り上げられる“その日”の出来事がクローズアップされがちです。しかし実際には、暴落は突然起こるものではありません。歴史を紐解くと、多くのケースで「予兆→本番→回復」という流れが見て取れます。

この構造を知っておくことで、下落局面における“焦り”や“狼狽売り”を防ぎ、むしろ次の投資チャンスを冷静に捉えることができます。

相場の“下落パターン”を分類する

①ファンダメンタル型:経済の根幹が揺らぐ「構造的下落」

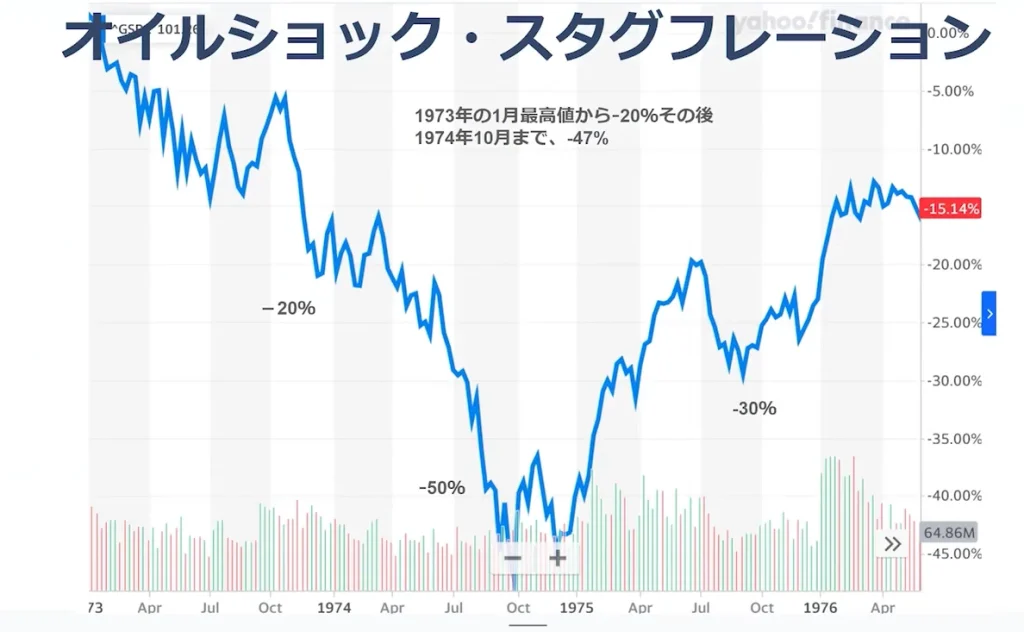

インフレ、利上げ、信用の過剰拡張とその崩壊など、経済全体の構造的な問題が原因で起こる下落。例えば、1970年代のオイルショックや2008年のリーマンショックが代表例です。

このタイプの下落は、実体経済の悪化を伴うことが多く、株式市場の下落幅は-50%に達することも。回復には年単位の時間がかかることが一般的です。

対処法:

- 分割投資で時間を分散しながら買い進める

- キャッシュポジションを厚く保ち、長期戦に備える

- 配当利回りやバリュエーションを意識した「堅い銘柄」を選ぶ

②イベント型:一過性の「ショック型下落」

突発的な出来事、たとえば9.11テロや東日本大震災、パンデミック(コロナショックなど)に起因する急落です。

これらの下落は心理的インパクトが大きい一方、経済のファンダメンタルに与える影響が限定的な場合は、短期的に回復するケースも多く見られます。下げ幅は-20〜30%前後でV字回復が起きることも。

対処法:

- 下落直後の数日間は様子を見る

- リバウンド狙いの少額投資を検討

- 「戻りの早いセクター」に注目(IT、生活必需品など)

③信用ショック型:金融や企業の「信頼崩壊」

金融システムや企業会計に対する信頼が失われることで発生する下落です。具体的には、エンロンやワールドコム、FTXのような破綻が引き金になります。

信用不安は金融機関や他企業への連鎖的な影響を引き起こすこともあり、特にレバレッジがかかっている金融市場では急激かつ深刻な下落につながります。

対処法:

- その業種や銘柄を避け、分散投資を強化

- ETFやインデックスでの広範な投資でリスク低減

- 信用不安が拡大する兆し(債券利回り、金融株の異常値)に注視

下落相場でやってはいけない3つの行動

① ニュースに踊らされて狼狽売り

マスコミ報道はセンセーショナルに煽りがちで、冷静さを奪われます。「暴落」「歴史的下げ」といった言葉に反応して売るのは、もっとも非合理的な選択のひとつ。相場は“感情ではなく事実”に基づいて判断すべきです。

経済指標・企業業績・金融政策など、事実ベースの情報に集中することが重要です。

② ヘッジやデリバティブで短期勝負

先物やオプションで暴落を“取りにいく”行為は、一見スマートに見えても極めてリスクが高い戦略です。特に個人投資家にとって、プロがひしめく短期市場は“殺し合い”の場。リバウンドで大きく踏み上げられる可能性も高く、損切りができないと資金を全損します。

個人投資家の最大の強みである時間を味方に“現物の長期投資”で構えるのがおすすめです。

③ 希望的観測で「もう戻るだろう」と全力買い

下がったからといって一括で投資してしまうと、再下落で資金が尽きるリスクがあります。特にファンダメンタル型の長期下落では、安値更新が続くケースがあります。

投資は常に“分割”が原則。どのような相場になってもアクションをとれるように、ポートフォリオで運用することが大切です。

下落は“設計通りのチャンス”に

下落相場は必ずきます。なので、恐れるのではなく、“あらかじめ想定しておくこと”で冷静な行動ができるようになります。

- 想定していれば仕込める

- 想定していれば耐えられる

- 想定していれば売らずに済む

歴史を知ることは、恐怖を減らし、戦略を持つことにつながります。投資で最も危険なのは、「準備をしていないこと」です。

どんな相場も、設計された戦略の中であればチャンスに変えることができます。

次に下落が訪れたときこそ、“戦略通りに動く”。これが、長期的な資産形成への確実な一歩になります。