「投資信託=安全」のイメージは本当か?

多くの日本人にとって、「投資信託」は“初心者でも安心”“プロに任せるから安全”という印象を持たれてきました。銀行や証券会社の窓口で丁寧に説明を受けて購入することが多く、ある種の“信頼ブランド”として根付いています。しかし、実際にはこの“安心感”が過信となり、資産運用の本質を見失ってしまうケースも少なくありません。

年間100本以上が消える? 投資信託の“破綻率”

あまり知られていませんが、日本では毎年100本以上の投資信託が繰上償還(事実上の終了)しています。つまり、ある日突然「このファンドは終了します」と通告され、運用が打ち切られるわけです。運用成績が悪ければ、元本割れで終了するケースも当然あり得ます。

これは日本に限った話ではありません。アメリカの長期統計でも、投資信託の“消滅リスク”は極めて高いことが示されています。

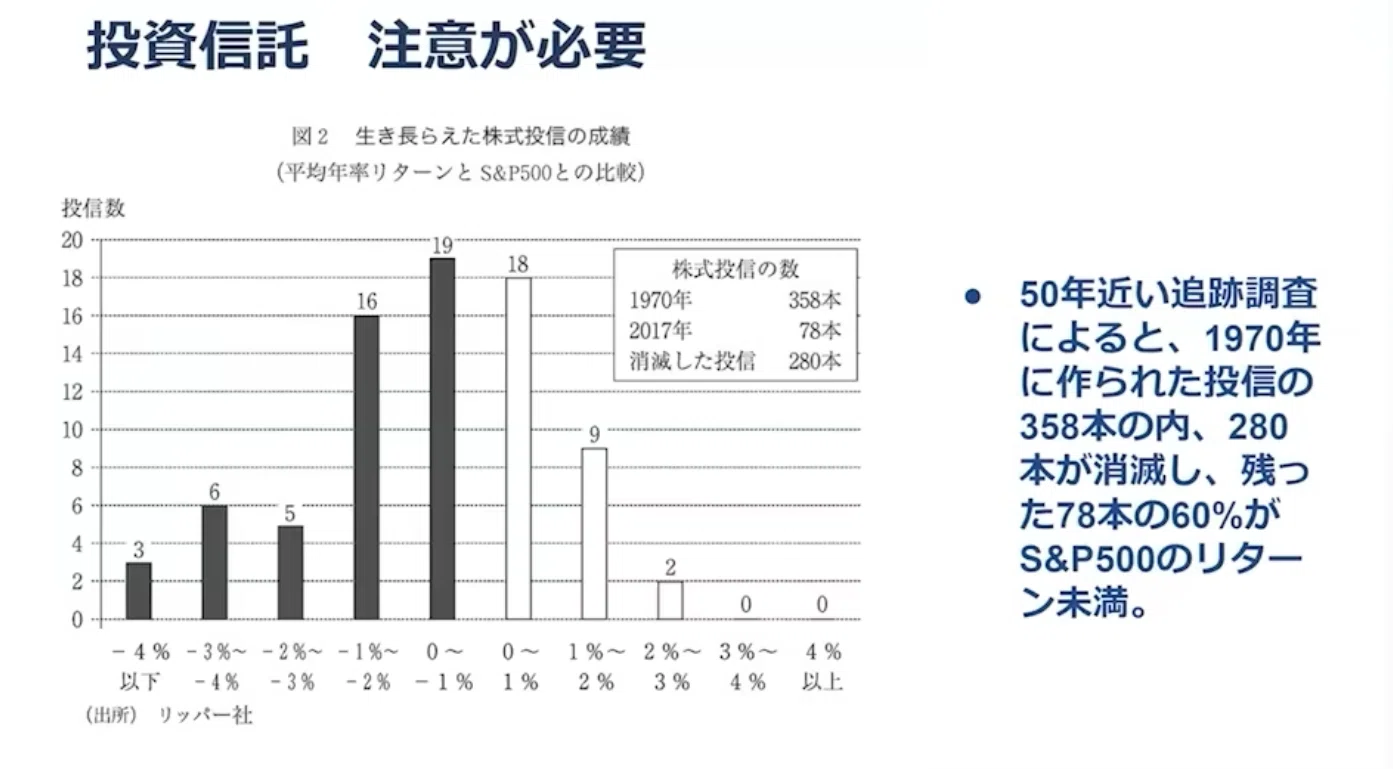

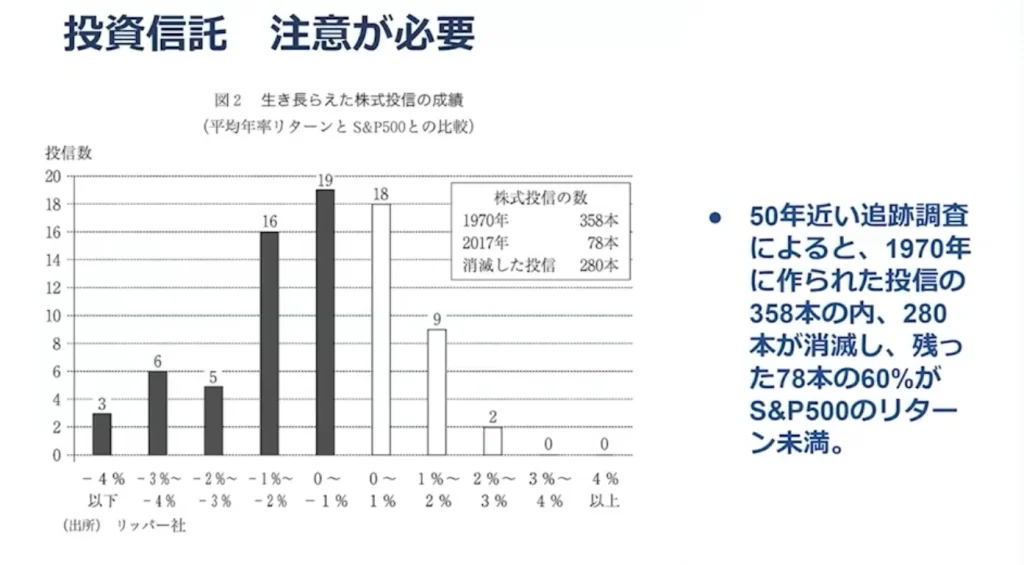

50年の統計で見えた驚きの事実

1970年から2017年の約50年間、アメリカで設立された投資信託は358本。そのうち実に280本(約78%)が途中で消滅しています。さらに、残った78本のうち、S&P500(米国主要500社の株価指数)を上回る成績を出せたのは約40%のみ。逆に言えば、半世紀を生き残った投資信託のうち6割は、単にインデックスに劣後する成績だったということです。

つまり、あなたが長期で保有したいと思って買った投資信託が、20年後に“存在していない可能性”は極めて高く、さらに“期待した成績にも届かない可能性”も十分あるということです。

高配当ファンドやテーマ型商品に潜むワナ

また、最近では「高配当株ファンド」や「生成AI関連ファンド」など、耳障りのいいテーマで設計された商品が人気を集めています。しかし、これらの商品は構造的に高コストであることが多く、売れ筋のタイミングで設定されることも少なくありません。過去に100倍を記録した企業の株が組み入れられていても、その“100倍”を享受するチャンスはすでに過ぎており、高値づかみになるリスクもあります。

また、「配当を出す」ということは「会社として再投資の余地がない」ことの裏返しである場合も多く、成長余地が乏しいセクター(例:石油、通信など)に偏る傾向も見られます。詳しくはこちらからご覧ください。

最後に:安心を求めるなら、“自分で学ぶ”が最強のリスクヘッジ

ここまで見てきたように、投資信託は“プロに任せられるから安心”というイメージとは裏腹に、長期で見れば非常に厳しい現実があります。商品そのものが途中で消滅することも珍しくなく、残ったとしてもインデックスに負けているケースも多いのです。

だからこそ、私たちに本当に必要なのは“商品を選ぶ力”ではなく、“たしかな投資の知識”です。証券会社に頼る前に、仕組みを理解し、自分で判断できる力をつける。これこそが、長期的に資産を守り、増やしていくための最も確実な道なのです。